G検定対策!「トピックモデル」がわかる学習ノート

1. トピックモデルとは?

一言でいうと、「大量の文章をAIが自動で読み、どんな話題(トピック)が、どれくらいの割合で含まれているかを分析する技術」です。

- 例え:

ジャンル分けされていない図書館(=大量の文章)で、AI司書が本を1冊ずつチェック。「『宇宙』『実験』が多いから、これは“科学”だな」「『武将』『合戦』が多いから、これは“歴史”だな」と、自動で話題のグループ(トピック)を見つけ、分類してくれるイメージです。

2. 「クラスタリング」と「トピック」の違い

- クラスタリング (Clustering)

- 「行動」のこと。似たもの同士を集めてグループ分けする「作業」そのものを指します。

- 例え: りんごとみかんを「赤い山」と「オレンジの山」に分ける行動。

- トピック (Topic)

- 「結果」のこと。クラスタリングによって出来上がった「グループ」そのものを指します。

- 例え: 分け終わった「赤い山」(=りんご)や「オレンジの山」(=みかん)というグループ。

トピックモデルでは、まず「よく一緒に出てくる単語(『宇宙』と『実験』など)」をクラスタリング(行動)し、その結果できた単語グループをトピック(結果)と呼びます。

3. トピックモデルの主な手法(発展の歴史)

以下の順番で技術が発展してきました。現在では LDA が主流です。

- LSA (潜在的意味解析)

- 単語同士の関連性から、なんとなくグループ分けする初期の手法。

- pLSA (確率的潜在的意味解析)

- LSAに「確率」の考えを導入。「この文書は“科学”トピックが70%, “歴史”トピックが30%」のように、割合を出せるようになった。

- LDA (潜在的ディリクレ配分法)

- pLSAをさらに進化させた現在の主流。「そもそも文書は、いくつかのトピックを特定の“配合ルール”で混ぜて作られているはず」という前提(ディリクレ分布)を導入し、より柔軟で精度の高い分析が可能になった。新しい文書(未知の文章)の分類も得意。

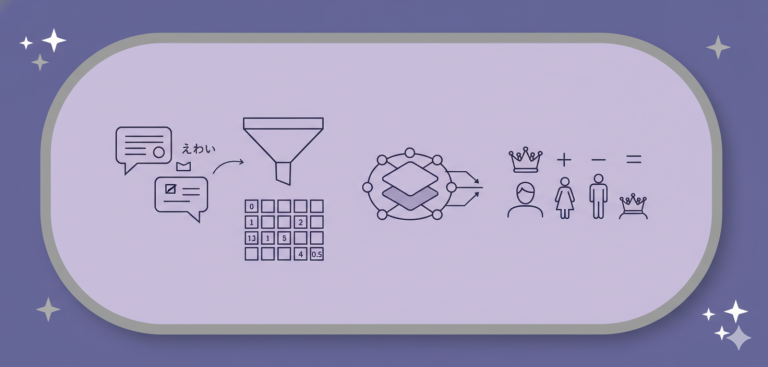

4. トピックモデル(LDA)の2つの仕事

トピックモデルは、単に単語をグループ分けするだけではありません。以下の2つを同時に行います。

- ① 世の中にある「話題(トピック)」の発見

- 文章全体から「よく一緒に出る単語グループ」を見つけ出す。

- 例(ケーキの材料): 「小麦粉, 卵, 砂糖」→ トピックA (スポンジ)、「生クリーム, 砂糖」→ トピックB (クリーム) を発見する。

- ②「文書ごと」の「話題の配合率」の計算

- 個々の文書を見て、①で見つけたトピックが「何%ずつ」含まれているかを計算する。

- 例:

- 文書1(ショートケーキ)= A:40%, B:40%, C(フルーツ):20%

- 文書2(フルーツタルト)= A:30%, B:10%, C(フルーツ):60%

この「配合率」こそが、その文書の「主題」の正体です。文書2は「フルーツ」の割合が最も高いため、主題はフルーツだと分かります。

5. 【重要】分析の「単位」は人間が決める

トピックモデルは強力なツールですが、どう使うかは分析者(人間)次第です。

- 例:長編推理小説を分析する場合

- 分析単位=「小説1冊まるごと」

- 結果: 途中の展開(日常→事件→解決)は平均化され、「この小説は『推理』トピックが80%です」という全体的なジャンルがわかる。

- 分析単位=「章ごと」

- 結果: 「1章は『日常』90%」「2章は『事件』70%」… のように、物語の展開につれて話題がどう移り変わったかがわかる。

- 分析単位=「小説1冊まるごと」

「リンゴかオレンジか(果物全体)」を見たいのか、「種か果肉か(果物の部分)」を見たいのか、目的に合わせて分析の「粒度(単位)」を決めることが重要です。